Творчество больших художников слова всегда представляет собой живое существо в полете в Грядущее. Существо с двумя мощными крыльями. Одно из них — образ субъективного мира писателя, образ личности поэта, а другое — образ объективной действительности, сотворенный воображением художника. В гармоничном единстве этих двух образов, двух творческих начал —подлинная сила произведений искусства. Однако в кратком рассуждении можно говорить о них и врозь. И мне хочется выразить свои представления о величии личности Коста, не прибегая к характеристике его творческого наследия.

Творчество больших художников слова всегда представляет собой живое существо в полете в Грядущее. Существо с двумя мощными крыльями. Одно из них — образ субъективного мира писателя, образ личности поэта, а другое — образ объективной действительности, сотворенный воображением художника. В гармоничном единстве этих двух образов, двух творческих начал —подлинная сила произведений искусства. Однако в кратком рассуждении можно говорить о них и врозь. И мне хочется выразить свои представления о величии личности Коста, не прибегая к характеристике его творческого наследия.

1. Я — старый стихотворец, но старился, пребывая во все дни своей жизни в размышлениях о Коста, — основателе нашего национального искусства. И говорить о Коста могу лишь как осетинский стихотворец, вот уже полустолетие пытающийся постичь тайну очарования его личности и несказанной прелести его поэтического искусства. Правда, должен с грустью признать, — постичь эту тайну во всей ее глубине, красе и силе мне так и не удалось. Здесь, видимо, кроме любви и прилежного труда необходима еще волшебная проницательность мысли, столь дефицитной в современном мире. И все-таки для осетинского литератора раздумья о Коста — привычное странствие мысли с младенческих лет.

2. Когда осетинский писатель в свои отроческие годы приходит в литературу, робко переступая порог храма художественного слова, то он начинает свое ученичество с поэтического наставничества Коста. В эту пору ему всегда кажется, что пришел он в свой родной край, в прекрасную страну, обустроенную трудом, любовью и гением Коста. И в этой стране ждут и от него чуда. Чуда, сотворенного его талантом, трепетной любовью и радостным деянием. Но сотворить чудо, пусть даже малое, невозможно без глубинного постижения тайны личности и поэтического подвига Коста. Вот почему осетинские писатели мужают и стареют в раздумьях о Коста.

3. Чтобы одолеть свою робость перед величайшим поэтом родного языка, осетинские поэты начинают с мысли о том, что и Коста был обычным горским мальчиком и лишь позднее стал поэтом необычайной силы, мыслителем общечеловеческого масштаба, находя в этом бытовом соображении хоть малое, но все же утешение.

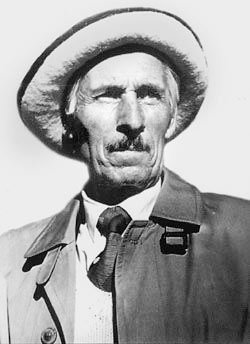

В самом деле, Коста, конечно же, был в младенчестве обычным мальчиком из осетинского аула Нар, затерянного в дебрях Центрального Кавказа...

Он родился и вырос в теснине гор, в «нарской котловине», как он сам писал. Но он, как нартовский богатырь, раздвинул горы этой теснины, раздвинул не могучими плечами, а мудрой мыслью и великим художественным талантом. И поднялся на самые высокие вершины Кавказа. И оттуда оглядел орлиными очами не только священные горы Кавказа, не только великую Российскую равнину, но и всю Вселенную.

И с той поры ищущая мысль поэта неустанно реяла над Иристоном, над отчей землей, которую он называл «родным аулом»: «Но больше всех люблю, чего скрывать позорно? — Тебя, родной аул, и бедный наш народ»; над неоглядным степным раздольем России, которую он по праву великого россиянина признал «нашей общей родиной»; над зеленой планетой Земля, которую объявил своим отечеством. Ирыстон, Россия и планета Земля, родина и чужбина человечества, органично вошли в сердце и сознание поэта как триединство — три неразлучные с ним печали, которые он всю жизнь пытался развеять, но так и не смог одолеть...

4. Он был обычным горцем XIX века, но необыкновенно простым и великим даже в самых земных поступках, высказываниях и намерениях. И эта бытийная возвышенность и прирожденное благородство его даже в житейских немудреных делах вызывало у его окружения то недоумение, то восхищение. И потому, как он сам свидетельствует в одном письме, одни называли его пророком, другие же — безумцем. А в сущности оба определения порождены одним чувством - чувством восхищения его человеческим достоинством, равным его поэтическому величию.

5. Естеству благородной натуры чуждо было какое бы то ни было притворство, позволяющее человеку видеть себя как бы со стороны. Коста был человеком солнечной открытости и искренности, но крайне щепетильным в делах чести. Наблюдать за сторонним восприятием своей личности он не мог. О людском одобрении или о суде своей личности он узнавал лишь по прямым высказываниям друзей и недругов. В разбор людских пересудов не вступал, если это не задевало его чести. А вот судить о своем искусстве он, конечно, мог лучше, тоньше и вернее своих современников. Это как у Пушкина: «Ты сам свой высший суд; Всех строже оценить умеешь ты свой труд».

Разумеется, Коста отлично знал, что человеческие суждения всегда имеют привкус субъективных пристрастий, особенно же в суждениях об искусстве. Тем не менее, он в одном письме к близкому родичу позволил себе отозваться о собственной поэзии: «...я окончательно обработал свои осетинские стихотворения, и некоторые из них, говоря не хвалясь, поразительно хороши». И ныне мы убежденно можем сказать: поэт судил беспристрастно и строго, не зная ни ложной скромности, ни бахвальства. Это — скромность гения: говорить полную правду и о себе.

6. Суждения Коста об искусстве, по моему разумению, отмечены не только развитым вкусом, воспитанным на мировых образцах, но и тем, что явления искусства он видит не только в национальном, но и в мировом историко-культурном контексте. И еще одна особица его суждений о произведениях искусства: обладая необычайной проницательностью мысли, он умел видеть явления подлинного искусства и в контексте грядущих времен. Он безошибочно угадывал, какой силой сопротивления разрушительной воле исторического времени обладает то или иное произведение искусства.

7. Он был дальнозорким сыном божества поэзии — подобно «Дальнозоркому» слуге божества Авсати — «Дарддзæст лæппу»! Его проницательная мысль свободно проходила «сквозь веков завистливую даль». Его «вещие зеницы» ясно видели трагическую историю родного народа на пространстве тысячелетий. И он, объятый великой печалью за неизбывные беды родного народа, приняв в душу его муки и тревоги, всю жизнь искал пути к будущей «истинной свободе». И нашел единственно достойный путь — путь борьбы со всеми силами зла, угнетения и унижения человеческого и национального достоинства людей и народов. И увидел и разглядел в хаосе истории народов, их вековечного стремления к свободе, что «все мы в отдельности слабы и малы, Дружно возьмемся, — качнется гора!» Единство всех людей и народов в исканиях свободы — в этом надежда на освобождение человечества, на установление во всемирном человеческом общежитии «истинной свободы».

8. Мысль Коста, обозревая многовековую историю безуспешной борьбы человечества за освобождение, со времен первого апостола «Свободы, равенства и братства» — со дня рождения Христа, — горестно вопрошала века и народы:

... почему с любовью

Две тысячи уж лет враждует дерзко зло?

И человечество меч, обагренный кровью,

С проклятьем до сих пор забросить не могло?

И почему его божественное слово

Нас чувством не могло любовным вдохновить

И всех нас, всех людей, для счастья мирового,

Как братьев и друзей, в одну семью сплотить?..

9. О «счастье мировом» мечтали и до Коста наши великие поэты. Можно вспомнить Мицкевича и Пушкина, их пророческую мечту о том времени:

Когда народы, распри позабыв,

В великую семью соединятся.

Можно вспомнить мечту Шевченко о «семье вольной, новой». Но и поныне мы с этими великими мечтателями задаем с непреходящей печалью тот же вопрос, однако нет ни ответа, ни «счастья мирового», ни «братства всех людей»...

10. Он учился всю жизнь. Всю жизнь читал две книги — книгу простой тысячелетней памяти родного народа и книгу ученой памяти человечества. Он был одержим жаждой познанья. И обогатил свою душу, свое сознание необъятным множеством знаний по истории народов и их художественных культур.

Правда, он так и не окончил ни курса гимназии, ни курса Академии художеств в Петербурге. Сын бедного горца, разночинец-поденщик, он не имел элементарных средств на пропитание и продолжение учения. И все же он сотворил такое духовное богатство, что вот уже почти сто лет вся ученая Осетия и многие неосетины занимаются исследованием его наследства, но так и не сумели пока добраться до глубинных слоев его художественной мысли и мыслящего искусства.

11. Мы все эти сто лет ходим, как прилежные ученики, в школу Коста, в школу его мудрости и человечности, его мужества и редкостного поэтического искусства. И все остаемся вечными его учениками и должниками. И что особенно странно: его наставничество — единственное наставничество, которое смиренно и радостно принимает наше гордое чувство собственного достоинства даже в преклонные годы.

Он так и не получил официального права вести уроки рисования в средней школе. Но ныне все гуманитарное образование в Осетии проходит под наставничеством Коста. И нельзя себе представить ни наши школы, ни наши университеты без имени, без мудрости, без искусства и вечной живой мысли Коста.

12. В его поэзии мы чаще всего встречаемся с одной романтической антитезой: свет — тьма, день — ночь. Он больше всего в жизни ненавидел тьму, мрак, ночь. И ни о чем так не мечтал, как о рассвете, о «заре радостного дня», о восходе солнца:

Хоть бы луч показался рассвета,

Хоть бы треснуло сердце в груди!..

Как долга беспросветная ночь,

Как еще далеко до восхода!..

Он всю свою жизнь провел в «темном царстве» российского самодержца. Судьба обрекла его на десятилетнее изгнание, на безмерные страдания и муки. Он со сдержанной грустью мудреца жаловался друзьям:

Вдали от вас часы изгнания

Ползут лениво, как века...

Тоской мучительной разлуки

К чему теперь тревожить вас?..

Но характер его, вся суть его личности сотканы из солнечных лучей. Трудно себе представить человека более жизнелюбивого, более жизнерадостного по натуре. Он воистину был «дитя добра и света». И он в посмертной судьбе стал для нас вечно живым светилом. Ныне имя его, поэзия и мысль его, словно вечно незакатное солнце, сияют над Осетией, над горами Кавказа, над нашим бытием, над нашими радостями и печалями, над нашей душой и сознанием с колыбельной песни до смертного прощания.

13. Он изведал в жизни много зла и несправедливости. Щепетильная честь и гордое сердце поэта-рыцаря страдали ежечасно в мире насилия, бесчестия и холопского незнания человеческого достоинства.

Было отчего прийти в отчаяние, в неверие в человеческую природу, в человеческую доброту, красоту и справедливость. Однако он одолел все искусы отчаяния, разочарования и разуверения. Он остался беспредельно гуманным и умер, измученный и искалеченный страшным недугом, с простыми словами любви и заботы о людях: «Кæрæдзи уарзгæйæ цæрут, ме ’фсымæртæ!» («Живите, любя друг друга, братья мои!»).

14. В огромном мире всечеловеческого общежития, разорванном, разъединенном враждой, вековечной борьбой и ненавистью, непомерным эгоизмом и властолюбием одних, холопством и хамством других, он чувствовал себя, как и всякий честный труженик и «мыслящий тростник», словно во вселенском холоде и всемирном неуюте. Это было страшное одиночество человека глубокой мысли и гуманного сердца, всеведения и почти всепрощения. «Одинокий — вот имя мое...» — таково грустное заключение поэмы «Кто ты?».

И оно восходит и к собственному его биографическому опыту. Оно, кроме всего остального, - еще и обобщение, вполне приложимое к его собственной судьбе. И это одиночество становилось нестерпимым страданием еще и оттого, что он был всесилием властей, или властвовавших каннибалов, как называл их Коста, разлучен с родным народом и родными горами.

15. Он всю жизнь был «вечным странником», не имел ни пристанища, ни семьи, ни тесного круга верных друзей-единомышленников. Даже мертвому пришлось «восстать» из могилы и пуститься в дальний путь, чтобы обрести вечный покой в родной земле — на круче у прибрежья Терека, на виду у родимых гор.

Но с той поры и по сей день мы все — все поколения осетин и его поклонники из неосетин — в свои трудные, ненастные дни вновь и вновь приходим в гости к нашему поэту, чтобы у неугасимого костра его поэтического искусства и пророческой мысли отогреть свои озябшие сердца, размыкать свое горе и развеять свою печаль.

Он — вечное наше светило, вечный наш даритель света и тепла, и его неизбывно щедрая душа воистину не оскудевает.

16. Он вырос и жил в обществе, в век, в стране почти абсолютной несвободы. Но он противопоставил этому обществу, этому безвременью, этой несвободе свое почти столь же абсолютное непокорство.

Он признал лишь одну форму покорства — это покорство добру, истине и справедливости, братству, любви и свободе.

За пределами этого великого покорства он сохранил такую независимость характера, поступков, личного и общественного поведения, мысли и слова, такую свободу души, такое открытое презрение ко всякому холопству, особенно к холопству и хамству самодовольного раба, что мы и сегодня с восхищением и завистью глядим на его образ, на его «главу непокорную», переросшую времена и людей.

И мы признательно и гордо говорим: Он — человек всех времен и народов, человек будущего человечества, идеал человеческой личности! Идеал, который всегда живет в нашем сознании и следует впереди нас, сияет над нами, как звезда, глядя на которую мы пролагаем путь к самим себе, к обретению своей подлинно человеческой сущности, к человеческому достоинству во всей его гармоничной полноте и завораживающей красе!

1999 год